Дышит — пишет

«Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет». Строка поэта (стихотворение Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман») на вид простая — емка и многозначна. Невозможно не передать в слове свое дыхание, но вполне передать его невозможно трудно.

Поиски преображения авторского «я» в слово (стиль — это человек) выявляют себя. Удается угадать тайну творчества и вместе — сокровенное внутренней жизни.

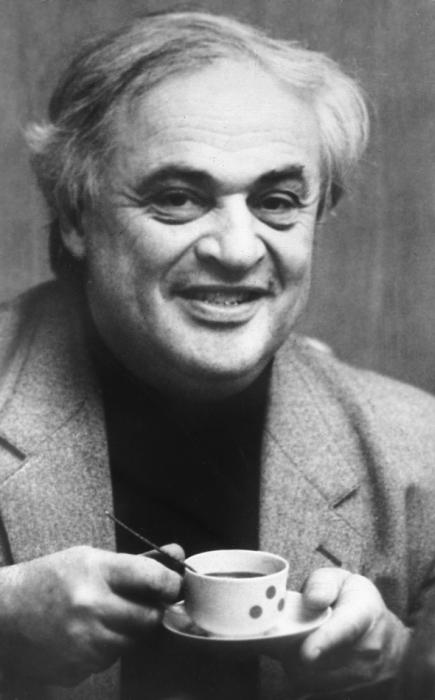

Устная и письменная речь Натана Эйдельмана, его дыхание связаны особо, неповторимо. Натаново «дышит — пишет» совпадает не только метафорически и метафизически, но — физически. Вряд ли найдешь еще кого, о ком можно сказать с достоверностью: говорит, как пишет; и того более: пишет, как говорит.

Уже «Лунин» ярко обозначил особенности его прозы. В этой книге взрывоподобно явил себя писатель Натан Эйдельман.

Я-то убежден, что этого писателя можно обнаружить и в «Тайных корреспондентах «Полярной звезды». Здесь, как в семечке, собраны будущие Натановы замыслы, сюжеты и вместе будущие приемы, образные средства. Но «Тайные корреспонденты» оказались таким откровением в тогдашней исторической литературе, что своеобразно предъявленное в ней мастерство Эйдельмана-прозаика остается недостаточно отмеченным.

Научный труд с научным наименованием, увидевший свет в научном издательстве, поразил живым прошлым, вырвавшимся с его страниц в настоящее, скрещением судеб — исторических, человеческих, житейских, напоминанием возможности претворения мысли в поэзию, странными сближениями, эпизодами, которые прежде числились «беллетристикой», а здесь вдруг увиделись необходимостью научного исследования, превращением автора в рассказчика, живым «воздухом истории», по определению иных историков. Это было приглашением к истории, которую мы не знали, забыли или уже затруднялись себе представить, вздыхая о расхождении науки и «художества». Книга окликнула нас герценовским «Зову живых!».

1966-й — год появления «Тайных корреспондентов» — начинался судом над Синявским и Даниэлем («заморозки», доконавшие последние остатки «оттепели» в стране).

Первые два эпиграфа в книге, оба герценовские (не цитирую целиком, советую перечитать — сегодня!), звучат набатом «Колокола».

«Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу: стой! — начнем с того, чтобы освободить самих себя…»

В этих словах, Натан любил повторять их, — и творческая его программа во всей полноте.

Передать дыхание на бумажном листе Натану Эйдельману, без сомнения, помогали устные выступления. Тоже особый жанр. Не популярные лекции, не доклады, не беседа писателя, не артистический моноспектакль, хотя все наличествовало — и научность, и увлекательные открытия, и литературная наполненность, и высочайший артистизм. Но все — преобразованное его личностью, его дыханием, особостью душевного устройства и вместе дыханием как таковым — в ушах поныне эти захватывающие с первого произнесенного слова и уже не отпускающие придыхания, задыхания, доверительные и убеждающие интонации, неожиданные, будто отмечающие перебой сердца, вдохи, рокочущий смех.

Вспышку торопил

Динамизм повествования — уже с заглавия.

Одно слово, сообщающее решительное движение рассказу. Дата, число, сочетание чисел. Имя, сочетание имен, обычно через тире, подчеркивающее остроту сочетания. Противопоставление. Фрагмент цитаты, предполагающий развитие ее в главе, части книги, в книге.

«Записка», «Исповедь», «Войныч», «Пущин — Пушкин», «Пушкин — Карамзин», «11 января 1825 года», «Декабрь — февраль», «Награда — немилость», «Лет шестьдесят назад», «Была ужасная пора», «Быть может, за хребтом Кавказа«… Ощущение стремительности движения поддерживается естественной, идущей от устных выступлений, но вместе творчески рассчитанной фрагментарностью речи.

Ряд плотно сопряженных «кадров» — мысль, документ, выразительная подробность — и вывод, раздумье, наблюдение, как бы оставленные на полуслове. Эта незавершенность строки, оставляющая простор для додумывания, дочувствования, опять-таки сопоставима с поэтикой фрагмента в творчестве Пушкина, особенно последних лет: «Куда ж нам плыть?…», «Колеблясь и шумя…», «Вот счастье! Вот права…» Не случайно (открывая новый простор стилистическому осознанию) часто и любовно фрагментируются поэтические прежде всего и больше всего пушкинские строки («И прелести кнута», «Чему, чему свидетели…» или приведенное о Муравьеве-Апостоле: «Вспышку торопил»).

Фрагмент заменяет целое: с его помощью Натан Эйдельман, торопя повествование, возвращает читателя к приведенному уже документу или предлагает переосмыслить его.

Ситуация такова…

Историк и писатель, историк-писатель, писатель-историк (и т.п.) — это все про Натана Эйдельмана, все — истина, и все не годится. Потому что скрещение исторического и художественного, о котором мечтал Натан, сознавал он это в полной мере или нет, уже происходит в его сочинениях, образуя особую систему исследования и воспроизведения житейского, человеческого, исторического (ставит он в ряд).

Книгу о Карамзине он называет пушкинским словом «Последний летописец». Название — программное. «Последний летописец» — эти слова означают, что карамзинская манера (особое сочетание современной науки и старинной «иноческой простоты») более невозможна, уходит в прошлое… Размышляя об этом, Натан Эйдельман осматривается и на суждение Ключевского, находившего в «Капитанской дочке» больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта». Суждение Ключевского подтверждает глубинную мысль Натана, что Пушкин не только сожалеет, но и — находит.

Пушкинские занятия историей, пристально изученные Натаном Эйдельманом, сплавляют в некое новое, неведомое прежде целое работу в архивах, чтение летописей и хроник, исторических трудов, заполнивших более чем на треть библиотеку поэта, запись преданий и рассказов очевидцев, странствия в поисках материала в коляске, верхом, в кибитке, карете, телеге, пешком — подсчитано, что Пушкин был одним из неутомимых путешественников своего времени.

Натан спорит с сегодняшними литераторами, не желающими «впадать в ученость» и уповающими на «художественый талант», — сам-то он идет вослед Александру Сергеевичу…

В пушкинское время узкая специализация, сильное разграничение исторического и литературного труда были просто невозможны, ныне же именно отказ от специализации смотрится «непрофессионализмом».

Но, «начиная с Пушкина, историки, художники не раз вздохнут, сколь основательно разошлись в методе, языке, логике такие две формы познания прошлого, как наука и «художество».

Начиная свой путь в литературе, Натан пишет — исключительно для себя — небольшой отрывок «Взгляды»:

«…Я начинаю с личности: не с государства, не со слоя, группы, класса. Это будет…

Начнем с личности… — это целый мир, система; ее социальные, семейные etc связи громадны и… относительны».

Здесь — разгадка исторического воздуха его сочинений, потребность обнаружения себя, усвоения внутренней соразмерности личного и творческого, возможность наполнения своего слова своим «я».

Здесь суть всей его литературной работы: собственно литературной, литературно-исторической, научно-исторической, то, другое и третье часто трудно различимо, определяется не текстом — установкой.

История персонифицируется.

Отсюда прямой путь к завтрашним раздумьям о воскрешении — на новом уровне — научного и художественного целого («карамзинского синтеза», назовет он потом). Он опасается: расчленяя историческое поле между наукой и литературой, легко утратить это целое, умертвить живую историю.

«Наука нащупывает сознательно; человеческий опыт, литература давно это сделали интуитивно. Ситуация такова, что надо начинать с интуиции, наука подоспеет…»

Ситуация такова… Он ощущает, сознает задачу, поставленную временем.

Он вспоминает известные слова Чехова: люди просто сидят, обедают, а в то же самое время решается их судьба (Чеховым сказано, но уж Пушкиным, Гоголем и другими великими глубоко прочувствовано). Прибавляет: «Искусство первым куда раньше науки вторгается в эти удивительные загадочные дебри, джунгли».

Он пишет об одном архивном деле, одновременно печальном и смешном, наполненном до того характерными психологическими подробностями, что частное, личное превращается в типическое: «Это, как известно, является законом литературным, но что же делать, если жизнь, история представляют невыдуманные художественные детали!».

Прохожу жизнь с…

Нужна большая — детская — свежесть души, чтобы впечатление от приближения к герою, узнавания его, вбирания в себя мыслью, чувством необщего выражения его лица всякий раз оказывалось неожиданностью, не подавлялось изначальной идеей, нажитыми прежде представлениями.

Душа Натана распахнута навстречу обретаемым в постоянных трудах впечатлениям. Они тревожат, радуют, жгут его. «Архивы продолжают свой бесконечный рассказ. Мы рады слушать. Нам дороги главные действующие лица».

Он не пугается, когда обретенный факт, свидетельство, находка не совпадают с его концепцией, не укладываются в нее, когда они что-то нарушают и вовсе разрушают в ней. Он не проектирует дорогу жизни и судьбы. Он не тянет героя за собой и своим замыслом, он погружается в того, о ком пишет, проходит с ним все изгибы его пути, не страшится противоречий героя ни с ним, с автором, ни с самим собой.

Он, погружаясь в материал, начинает жить в героях, как и они одновременно начинают жить в нем.

Из дневника — время подступа к «Первому летописцу»:

«Прохожу жизнь с Карамзиным: бездна поучительного».

«Наслаждение, редкостное, от занятий Карамзиным: движение по его жизни… Давно не получал такой радости».

В личности Карамзина и трудах его для Натана дороже иного многого — давно не получал такой радости! — дарование не умозрительно, а всем существом принять время как пространственный символ, это путешествие во времени, заменяющее езду в пространстве. Прошлое, воспроизводимое в его воображении историческими изучениями и поэтическим видением, у него, у Карамзина, не меньшая реальность, а если поглубже взглянуть — в чем-то и большая, чем настоящее. Потому что, прописывая картину прошлого, мы не в силах забыть исторического опыта, набранного человечеством и отложившегося в каждом из нас на протяжении последующего времени. И еще: обращаясь к истории, мы волею или неволею привносим в нее черты своей личности. Натан любит пушкинские слова о карамзинской «Истории»: «Нравственные его размышления своею иноческою простотою дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи». Здесь тоже, если и урок, то урок взаимопроникновения (так обозначает Натан отношения настоящего и прошедшего): ему дорог «моральный контекст», который обретает история, осмысляемая Карамзиным.

В сознании Натана прошлое и настоящее живут нераздельно («пожить, сколько захочется, в разных эпохах» — и домой, в настоящее, это — не его), они постоянно воздействуют одно на другое прямой или обратной связью, движутся в едином временном потоке.

Натан Эйдельман не мог по желанию «перенестись» в Швейцарию или Берлин. А был неутомимый путешественник. Его поездки по стране исчисляются десятками тысяч километров.

Помню, он сочинял одно из посланий тогдашнему главе Союза писателей Г.М. Маркову. Обозначал предполагаемые архивные поиски, пытался предугадать возможные находки, объяснял их значение. Но доводы, убедительные для Натана Эйдельмана, не имели ни малейшего значения для руководства Союза писателей. Марков ему попросту не отвечал.

Карл Павлович Брюллов после гибели Пушкина говорил одному из вельмож: то, что Пушкину не дали поехать в чужие края, — преступление перед русской культурой. Павел Воинович Нащокин, очень Натаном любимый, писал Пушкину о приехавшем в Россию Брюллове, которого царь понуждал к службе: «Что он гений, нам это нипочем, в Москве гений не диковинка, их у нас столько, сколько в Питере весною разносчиков с апельсинами».

Зарубежные впечатления, встречи, библиотеки, архивы, сам взгляд «оттуда» на нашу жизнь, на мучающие нас вопросы успели дать новый мощный толчок творческим замыслам Натана Эйдельмана (из американских архивов он привез 25 килограммов ксероксов). Первые чувства «невыездного» человека, вдруг очутившегося «там», переданы в тонкой книжечке «Оттуда», увидевшей свет уже после смерти автора. О своих поездках — а они только начинались! — он предполагал рассказать в большом одноименном труде чуть ли не на сорок листов. Не путевые впечатления — герценовское оттуда, «с того берега», преисполненное мыслями и заботами об отечестве.

Эпиграф Тынянова

В трудные времена нас поддерживал оптимизм Натана. Читая его книги, слушая его на трибуне или в дружеском кругу, мы набирались, каждый в меру своих возможностей, его стойкости в отношениях с историческими обстоятельствами, убежденности, что времена преходящи.

Оптимизм Натана — жизнелюбие историка и поэта. Жизнелюбие — в бытийном, не в бытовом смысле (как принято ныне выражаться).

На страницах дневника: «веселое пирвовремячумство»; «временами я в отчаянии»; пушкинское: «мой путь уныл…»; совсем страшное: «я несчастлив». (А скольким казалось, сколько завидовало: удачливый счастливчик, общий любимчик!) Он горюет, что не одарен той веселой основой жизни, которую находит в Татьяне Григорьевне Цявловской, в своем отце, в дорогих ему людях старшего поколения, выдержавших испытание исторических ломок, войны, лагерей, самого образа повседневной жизни, постоянно настроенной на оскорбление человеческого достоинства.

В трудные полосы, о которых мы часто не догадывались, захваченные его оптимизмом, он читает дневники Толстого (не самое утешительное чтение!), подумывает об уходе, побеге (вечная российская дума).

«Мы верим в удачу, — не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами…, — объясняет свой оптимизм Натан Эйдельман. — Верим в удачу, ничего другого не остается».

Умирающий Тынянов напутствовал Пушкина, навсегда уходящего от него из юности в зрелость, навстречу приливам, отливам, одноразовым подаркам, неизбежной гибели: «Выше голову, ровней дыхание. Жизнь идет, как стих».

Мы верим в движение, рифму приливов и отливов, в удачу, запечатленную в стихе.

В позднюю пору жизни Натан Эйдельман публикует исследование (эссе? историческую новеллу?…) «Эпиграф Тынянова».

Уже завершен «Большой Жанно». Эта книга более всех остальных его книг — роман: она пишется с определенной жанровой установкой. Характерна найденная им форма — «записки» героя, Ивана Ивановича Пущина. Он пишет роман, как воспроизводимый документ. В эту форму, для него давно свою, ему удобнее всего оказывается перелить то, что он хочет сказать о своем герое, что его герой по-своему хочет сказать о себе и о мире, в котором прожил, о прошлом и настоящем, обо всем, «чему, чему свидетели мы были».

«Эпиграф Тынянова» — не ответ критикам: может быть, предчувствие критики. В фокусе увлекательного «исторического детектива» — глубокие раздумья о работе ученого и художника с историческим материалом, вообще о воплощении истории в художественной литературе, о неведомых пока путях сопряжения документального и художественного: «Где граница художественной власти над фактом? Неужели все дозволено?».

Попытка разгадать «гремящий» (по Натану) эпиграф первой главы «Смерти Вазир-Мухтара» открывает вход затягивающего в свои глубины пространства вопросов и ответов.

Тынянов ставит эпиграфом строку арабского стиха, взятую из письма Грибоедова, и, зная точный перевод, дает неточный (вместо «Худшая из стран — место, где нет друга», у него: «Величайшее несчастье, когда нет истинного друга»); главное же — меняет имя адресата: письмо к Катенину приводится, как письмо к Булгарину.

Натан Эйдельман с ювелирным мастерством обнажает в сложно устроенном мире романа «потаенные мотивы» Тынянова-художника: неясное, смутное сочленение «Грибоедов — Булгарин» ведет к постижению замысла жизни Грибоедова в последний ее год, его стремлений, заветных мыслей и чувств, причин его страшной гибели: «Чтобы добыть истину, автор Вазир-Мухтара сталкивает противоположности, полюса, заставляет Грибоедова писать об истинной дружбе Булгарину».

Но это зачем? Зачем Тынянов заведомо фальсифицирует, меняет текст, путает адресаты?

Другой вопрос: имеет ли право? «Вопрос частный — проблема зато общая: границы вымысла».

Все тот же крайне значимый для Натана Эйдельмана вопрос о «скрещении» художественного и научного. Лучше «материала» для исследования, чем Тынянов — и писатель великий, и ученый, — не найти. В Тынянове привлекает к тому же отсутствие всяческого пуританства и в отношении к науке, и в отношении к художеству, оба и там, и тут ломают устоявшиеся каноны. Вот и Тынянов у Натана «лукаво подмигивает и заставляет задуматься о бесконечных возможностях художественного вымысла».

Тынянов писал: настоящий литератор знает, «что «литературная культура» весела и легка, что она не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи и нужные, и веселые».

Натан Эйдельман подписался бы под этим.

Но вряд ли изменил бы текст письма, отправил письмо другому адресату. Не потому, что не решился бы, — он не отличался робостью. Просто это не соответствовало системе его отношений с историческими свидетельствами, его художественной системе. У него — собственные, отличные от тыняновских пути сопряжения потаенных мыслей с документом. Может быть, поживи он еще…

Там, где кончается документ…

Разговор о знаменитой тыняновской формуле: «Там, где кончается документ, там я начинаю».

Формула Тынянова (ответ на вопрос в сборнике «Как мы пишем») утверждает документ как исходный материал, требующий творческой обработки, превращения в образ. В прозе Натана Эйдельмана художественным образом становится сам документ. «Обработка» документа — не в преображении его, а в отборе, расположении, толковании, в выявлении его исторической образности, равноценной для нас сегодня образности художественной.

«Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него за его неимением», — продолжает Тынянов свое «там, где кончается документ». Натан Эйдельман, сопоставлявший себя с Тыняновым (не соревнование — уроки), должен бы формулировать: «Там, где начинается документ, там я начинаю». При неимении документа он, как правило, предполагает, «вычисляет» таковой, ищет и по большей части находит.

«Случай ненадежен, но щедр», — любил повторять Натан, говоря о своих поисках. Этот афоризм находим у Демокрита (Натан, кстати, отрицал, что встречал афоризм в книгах, считал своим). Но мудрый грек смотрит на дело как бы «от обратного»: «Случай щедр, но ненадежен». Редакцию Натана отличает от той, что предложена древним мыслителем, деятельный оптимизм, стратегически и тактически подкрепленная готовность получить от случая все, что он в состоянии дать.

Там, где начинается документ, там я начинаю

Документ, сливаясь с авторской речью, открывая, продолжая, заключая, постоянно перемежая ее, сам становится ею, перевоплощается в нее. При всем разнообразии приводимых документов они не смотрятся в тексте чужеродно.

Отрывки писем, дневников, деловых бумаг разных лиц монтируются и по «драматургическому» принципу: имя, выставленное курсивом, а следом — репликой — строки документа.

В плохой исторической прозе персонажи пьют вино, склоняются над военной картой и фальшиво «беседуют» цитатами из собственных писем и дневников. Натан монтирует дневники и письма и получает живую речь.

Стихи ложатся бок о бок с документом. Проницательностью поэта Натан угадывает глубинный смысл поэтического образа, который, не утрачивая этого драгоценного свойства, сам становится у него документом, атрибутом науки о человеке, как именует он историю.

«И как ни опасно вымышлять, домышлять, переводить стихи на мемуарный язык, но, думаем, с должной осторожностью, — можно, нужно».

Стихи усваиваются его сознанием и чувством как исторический источник, но, образуя с документом единую систему, привносят в нее поэтическое начало, поэтическую образность, слышимое биение сердца.

Великий новатор Юрий Тынянов создавал новый исторический роман, повесть, рассказ. В условиях и требованиях нового времени, пройденного литературой пути он творчески развивал то, что найдено Пушкиным в «Капитанской дочке», Толстым — в «Хаджи-Мурате».

Натан Эйдельман ищет (и находит, и дальше ищет) новые методы, приемы воспроизведения исторического материала в литературе, «скрещения» науки и словесности. Поэтому его проза не поддается принятым жанровым определениям. «Проза Эйдельмана», и только.

Медная бабушка, то есть бронзовая Екатерина, которая стоит во дворе дома на Фурштатской, где обитают Пушкины, не должна бы выводить нас на «круги мироздания», объясняется с читателями Натан (несколько даже по-гоголевски: «Тут нужно принести некоторые извинения»): «Не должна сама по себе, но как элемент, случайность, сопоставленная с очень важными и знаменитыми своими медными, каменными и бестелесными современниками и современницами, Бабушка начинает говорить в их хоре».

Повествование о «Медной бабушке» по замыслу, по настроению рифмуется с «Носом» и оживающим портретом, волновавшим воображение Натана, с несуществующим и одновременно существующим поручиком Киже, с иной «тыняновщиной», как с любовной фамильярностью пишет в своих тетрадях Натан. «Апогей бессмыслицы, того петербургского, туманного, зыбкого абсурда, который так хорошо чувствовали Гоголь, Достоевский: зачем-то медная статуя в каком-то дворе, зачем-то камер-юнкерский мундир, зачем-то вскрываются семейные письма и еще выговор за ропот по этому поводу; зачем-то была гигантская сила духа, мысли, творчества, — и никогда не было так худо…»

(О себе — в день 50-летия. «Сколько осталось? Может быть, лет 8-10?»

Истина между двумя проставленными цифрами — там, где тире. Может быть, нарочно — пропуск? Вслух пророчил: 59. Напророчил…

Общий знак

Натан Эйдельман, как правило, ищет образ не во внешнем описании — цвет, запах, звук, фактура предмета. Можно прочитать два-три десятка страниц его прозы и не встретить ни одного цветового эпитета. Однажды в долгих поисках я с трудом набрел на серый сюртучок Канта.

Но при этом проза Эйдельмана живописна. Нечастая способность таланта: не употребляя чисто образных средств, как бы вневербально пробуждать воображение читателя, вызывать образные ассоциации, основанные на нашем индивидуальном историческом знании и чувственном опыте.

11 января 1825-го, Пущин, навестивший друга в Михайловском, расстается с Пушкиным навсегда: «А пока что звуки: бряканье колокольчика, бой часов. Что-то говорит Пушкин, молчит Пущин — «прощай, друг» — скрип ворот. Только свеча в руке вышедшего на крыльцо Пушкина — единственный световой тон в прощании звуков».

Как хорошо! Но подробности выбраны из приведенных записок Пущина. И тут же — взгляд автора извне на безукоризненно точно переданное им изнутри: «Впрочем, зима, снег, угар — это для Пущина 1858 года — символы собственно тридцатилетней неволи. Оттого он и через треть века особенно тонко чувствует угрюмое пушкинское заточение. «Зима» — это как общий знак их судеб».

В том то и суть, что, не отступая от источников, Натан Эйдельман ищет и находит в них подробность, вещь, в которой документальная достоверность совпадает с метафорической.

Наслаждение историей

Это было наслаждение историей, отличавшее любимых им людей — Пушкина, Герцена, Карамзина. Кто из нас, кому посчастливилось общаться с Натаном (да и просто слышать его) забудет, как он, сияя глазами, радостно смеясь, особым голосом и с особой интонацией преподносил какой-нибудь добытый им в его разысканиях примечательный факт. Как вытягивал из вечно набитого так, что уже и не застегнуть, портфеля листок с выписанной из старинной бумаги фразой и спешил прочитать ее вам немедленно — в застолье, в метро, на ступенях библиотечной лестницы. Как он восторгался, хохотал, подбадривающе рокотал, когда попадался ему интересный собеседник, сообщавший нечто ему не ведомое, как хватался за тетрадь записывать, как словом, жестом, взглядом приглашал свидетелей разговора наслаждаться вместе с ним.

Он приглашал насладиться историей как можно большее число людей.

Он не хотел быть счастливым в одиночку.

Неизменно провозглашая это, Натан Эйдельман следует Шекспиру и Пушкину в умении равно оценить и связать великое и малое, трагическое и смешное, увидеть, понять, почувствовать в каждом событии, в каждой подробности масштаб и эмоциональную окраску, главное — историческую наполненность, плотность содержащегося в них историзма, яркую, объемную очевидность, с которой выражена в них история.

«На свете все сцеплено со всем»

Потому его Сергей Муравьев-Апостол одним фактом своего появления на свет вступает в отношения с Франсиско Гойей, который недавно лишился слуха и с сугубой остротой зрения различает кошмары «Капричос», и с Джорджем Вашингтоном, который президентствует последнюю осень, и с Брянского полка солдатом Петром Чернышевым, сосланным по именному высочайшему указу в нерчинские рудники, и с гамбийским негритенком Демба, упоминаемым в географических отчетах, и с Гракхом Бабефом, ожидающим встречи с гильотиной.

Натан любил высчитывать, сколько звеньев или рукопожатий от любого из нас, своих, знакомых, до кого-нибудь, кажется, недосягаемо далекого: папы римского, японского императора, гренландского эскимоса. Всегда выходило, что немного: два, три, не более пяти.

Люди, встретившие в мире рождение «апостола Сергия», могут никогда не узнать друг о друге (хотя между героем книги и каждым из них, если посчитать, не так много рукопожатий, как почудится на первый взгляд), но все в совокупности они составляют свое время, как Вселенную создает взаимопритяжение небесных тел.

Но вместе и по вертикали человек вступает в уловимые связи со всеми, кто жил до него и будет жить после, кто прямо или косвенно (иногда вроде бы очень опосредованно, и все же…) готовил или продолжит его судьбу.

Тождество, единство Натаново изнутри, извне эпохи формируется его осознанием и ощущением почти физическим потока и пространства времени.

Числа

Его проза полнится числами.

Датами, подсчетами годов, дней, верст…

Полнится — не преувеличение: «Осенняя гроза 1796 года ускоряет смертную болезнь русской царицы, болезнь завершится через 40 дней апоплексическим ударом, придут новые цари, переменятся подданные, а мальчик, появившийся на свет 28 сентября 1796 года в Санкт-Петербурге, в доме Самборского, проживет 10880 дней до раннего утра 13 июля 1826 года».

В «Лунине» вся поэтика заглавий строится на числах: «Часть первая. Тридцать восемь лет», «Часть вторая. 212 дней», «Часть третья. Еще девятнадцать лет».

Заглавия-даты встречаем во многих его сочинениях.

Вводить даты в повествования (вне потребностей приема или ритма) по большей части трудно. Они осложняют, загромождают текст, нарушают интонацию.

У Натана число, сама графика цифр — образ, художественная потребность. Постоянное движение — игра!!! — чисел делает более глубокими, увлекательными, неожиданными авторские, а с ними и наши размышления о мире, истории, человечестве и человеке. Натан то и дело втягивает нас в увлекательный счет, благодаря которому мы обретаем реальное ощущение времени и пространства.

И в дневнике, когда о себе, то и дело появляются цифры.

«Завтра мне 52; 4 х 13«…

В Дилижане грусть «от простого расчета — что был здесь 17 лет назад. А еще через 17 — мне под 70».

Но 17-ти у него нет: остается 7 лет, 6 месяцев, 13 дней.

Наверное, самые горестные слова прощания венчают «Большого Жанно» — прощание Пущина с Пущиным: «Прощай, мой город. Прощай, моя юность, моя молодость, прощай, и моя старость. И если навсегда — то навсегда прощай».

Натан прожил на этом свете 21775 дней.

На последней больничной койке он лежал с томиком Пушкина в руках: продолжал медленное чтение стихотворения «Андрей Шенье».

Друзья уходят — обреченный отряд его современников. Но книги издаются, не залеживаются на полках, читаются по-прежнему жадно. Его мысли, творческие открытия, его уроки, как уроки тех, кто были его учителями, живут, продолжаются в трудах пришедших после. Жизнь его вступает в сцепления с тысячами и миллионами других жизней.

История продолжается.

«Я не знаю, — говорит его Большой Жанно, — в каких отношениях с нами близкие нам души, но убежден, что земная разлука не разрывает настоящей связи…»